「本気で注げるものを見つけ、リスペクトできる仲間と出会う」Luup創業者が20代に伝える人生の本質

“街じゅうを「駅前化」するインフラをつくる”というミッションのもと、電動キックボードや電動アシスト自転車といったマイクロモビリティのシェア事業を展開するLuup。

「鉄道社会」「少子高齢化」「世界に通用する自動車産業」という日本ならではの社会構造は、モビリティのさらなる発展可能性を見出し、そこにLuupが求められる背景があると代表取締役CEOの岡井大輝さんは話す。

そんな岡井さんは「20代のうちに本気で注げるものを見つけ、リスペクトできる仲間と出会い、お互い支え合える関係性を作ることが大事」だと述べる。

人生は一度きりしかない。だからこそ全力で駆け抜ける。Luup創業者が思う20代の生き方と仕事の本質について深掘りしていく。

20代のうちは「真剣に生きること」。社会人経験を積めばその“意味”がわかる

──「20代のうちにこれだけはやっておくべき」という具体的なことは何ですか?

「真剣に生きる」ということですかね。学生のうちは正直ピンとこないと思いますが、多くの人は社会人経験を積むと「なるほど」と気づくことが多いんです。

なので、現時点で真剣に生きることの意味がわからなくても、10年後にあらためて振り返ったときに「あの話はこういうことだったのか」と思えるくらいの感覚でいいんじゃないかと思います。

また、20代のうちにやるべきことは、人それぞれだと思っていて、やりたいことが明確に決まっている人は、それに向かって全力で走ればいいし、まだ見えていない人はお互いリスペクトし合えて、愛情を注げる友人を見つければいい。

これは仕事でも同じで、仲間や協力者を選ぶときも、相互のリスペクトと信頼、愛情があるかどうかが非常に重要になります。これは口で言うほど簡単ではありませんが、質の高い人間関係を作ることが後々の人生やキャリアに大きく影響すると言えるでしょう。

私自身、20代の最初の2年間は明日のことすら考えられないほど仕事に没頭していました。その後、Luupを創業して街づくりや事業運営のすべてに関わる日々のなかでは、利用者はもちろん地域の町内会や警察、不動産オーナーなど、関わるステークホルダーが非常に多岐にわたります。

そのため、多様な関係各所から長期にわたって信頼されるには嘘をつかず、やるべきことを必ずやり続けること。そして、約束を守ることが不可欠であり、それを繰り返すしかないと考えています。

日本特有の社会構造だからこそ求められるサービス

── 経営者として社員に対し、仕事の「楽しさ」「やりがい」をどう伝えていますか?

日本の不動産価値は駅周辺に集中し、駅近の家賃は上昇を続けています。その影響で、学生や新卒の方が住めるエリアは限られてしまい、特に山手線沿線などの都心部では選択肢がほとんどなくなっています。さらにこの流れは、地方都市でも同様の傾向が強まっており、駅から離れた場所で快適に暮らすうえでの「公共交通の進化」が急務になっています。

また、鉄道を中心とした社会構造は日本特有のもので、これは他の車社会の国とは状況が異なるからこそ、短距離・中距離の移動ニーズが顕在化し、結果として私たちのサービスが求められている状況です。

さらに、日本は先進国の中でも最も高齢化が進んでいて、かつ二輪・四輪車のトップメーカーを有しています。こうした「鉄道社会」「少子高齢化」「世界に通用する自動車産業」という3つの条件が揃っているからこそ、幅広い年齢の方が安心して乗れる三輪車両の開発や、将来的な自動運転の実現が可能になると考えています。

そのため社員には、常に「世界で一番いいもので、日本が求めているものなのか」と自らに問いながら仕事に取り組んでほしいと願っています。

毎月、全社員に進捗を共有する場がありますが、自分としては「社員に毎月、人生の一部を預けてもらっている」という感覚を持っていて、毎回緊張感を持って報告しています。

もし手を抜いたり、中途半端なプレゼンをしたりすれば、社員の中には失望して辞めてしまう人もいるかもしれないという覚悟で臨んでいますね。

貴重な人生の一部を捧げる価値がある環境を選ぶこと

── 若者に期待する役割や働き方について教えてください。

仕事には、大きく二つのタイプがあると考えています。一つは、特定の専門分野において深い知識とスキルを備えた「プロフェッショナル」として活躍すること。

もう一つは、それらの専門領域を横断的に結びつけ、事業全体を見渡しながらオーナーシップを持って推進する「ジェネラリスト」の道に進むことです。当社においては、実はこの両方の資質が求められると感じています。

どちらか一方があれば十分というわけではなく、「任された仕事を必ずやり遂げる専門家の責任感」と「全体を見渡しながら最適な意思決定に導くマインドセット」の両方が欠かせません。

もちろん、具体的なスキルは入社後の社内研修やオンボーディングで育成することが可能ですので、「プロとしての責任を果たして成果を上げる」といったような取り組み姿勢や、意識のあり方といったマインド面を重要視していますね。

ただし、“街じゅうを「駅前化」するインフラをつくる”というLuupのミッションに共感できることが前提になります。そこに対しての共感がなければ、その思いがなければ、仕事と人生のバランスが取れずに、日々努力する意味が感じられなくなってしまうからです。

やはり、社員の一日の大半の時間とエネルギーが仕事に向けられるからこそ、自分たちの仕事が街や社会に貢献しているという実感を持ち、「今日もやり切った」という充実感をもって一日を終えられるかがとても大事になるんです。

単に売上や利益を上げるのを目的にするのであれば、別の手段でも達成できるかもしれません。しかし、それだけでは既存の社会を本当の意味で変えることにはつながらないでしょう。現代において、経営者や一人ひとりの社員の価値は、「どれだけ社会に良いインパクトを与えられたか」によって測られる時代になってきていると感じます。

そのため、自分自身の貴重な人生の一部を捧げるに値する会社なのかどうかを、入社前にしっかりと見極めることが、後悔を防ぐために絶対に必要なのではないでしょうか。

本気で注げるものを見つけ、リスペクトできる仲間と出会う

── 最後に、若者に向けてメッセージをお願いします。

学生の皆さんに伝えられるとすれば、まず自分の人生の時間を本気で注げるものを見つけてほしいと思います。絵を描くことでも、営業を極めることでも、起業でも何でも構いません。その探求の中で、お互いにリスペクトでき、支え合える仲間に出会いやすくなるでしょう。ただ友達と遊ぶだけでは、深いリスペクトの関係にはなかなかならないので、本質的に向き合える仲間を見つけることが大切です。

人生をゲームだと仮定すると「イージー」「ノーマル」「ハード」のモードがあったとして、私は迷わずハードモードを選びます。それは大変だから選ぶというわけではなく、ハードモードの方が終わった後に充実感や何にも代えがたい経験が得られるからです。人生は一度きりしかないからこそ、ハードモードを選んで生きていくことで、結果的に価値ある経験や人との出会いが多くなる。そう考えています。

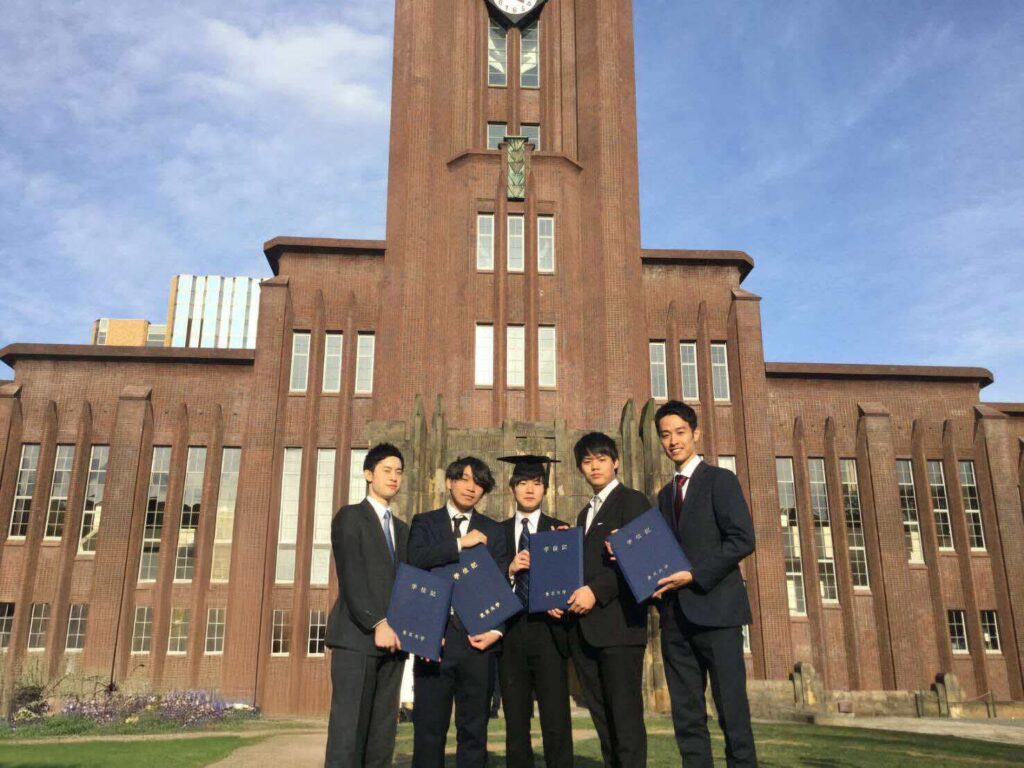

実際、自分も大学時代に一緒に会社を立ち上げた仲間は、友達でも同僚でもないけれど、絶対に信用できる存在になりました。この関係も、ハードモードを選んだからこそ生まれたものです。もちろん大変なことばかりですが、それと同じくらい、かけがえのないものも得られるというのを伝えたいですね。

<構成/古田島大介 撮影/岡戸雅樹>

あなたにおすすめの記事

「センスより『やる気』がある人が長期的に結果を出す」北の達人木下社長が明かす“成長する若手に共通する特徴“

「年収1300万円では足りなかった」メガバンク出身女性起業家が明かす“起業の真相”

Luup岡井社長「キャリア形成は筋トレと同じ」 若いうちに圧倒的な量をこなして成長したいなら、自ら高い負荷を選ぶ覚悟を

「安定と挑戦の両立」一代で売上1兆円を見据える経営者が語る“最高のキャリア選択”

「圧倒的な基準値」が人生を変えた——北の達人社長が語る『北の国から』に惹かれ、北海道移住までの創業ストーリー

「恋愛はコスパもタイパも悪い」は本当か?モテコンサルが語る恋愛と仕事の意外な共通点<編集後記>

三菱UFJ銀行から結婚相談所代表へ ― 勝倉千尋氏が明かす「好きなこと」「得意なこと」「お金になること」の交差点の見つけ方

Z世代の心を動かす「エモい」の正体。“心を動かすアイデア”はどう生まれるのか?【編集後記】

気鋭のZ世代経営者が明かす「“SNSネイティブ世代”の正体」

分娩台からミーティング参加も…「仕事と子育ては両立できる」気鋭の女性経営者が語る“キャリアと家庭の両立”

CATEGORY

KEYWORD

SEARCH | 記事をさがす

RANKING / TOP5

「圧倒的な基準値」が人生を変えた——北の達人社長が語る『北の国から』に惹かれ、北海道移住までの創業ストーリー

社員一人ひとりがブランドアンバサダー「AXISブランドアンバサダーチャレンジ」 ~5,000個の新ロゴグッズ活用でブランド浸透~

「年収1300万円では足りなかった」メガバンク出身女性起業家が明かす“起業の真相”

K-1 大木 知葉社長が語る「格闘技の産業化」と新卒採用の真意 ~格闘技界の女性社長が掲げる「正義感・清潔感」と、100年続く組織への挑戦~【2026年新春インタビュー】

Future Leaders Hub編集部

Future Leaders Hub編集部